当贾乃亮直播间的主播因长相酷似前妻李小璐引发热议时,多数人本能地将其归为一场精心策划的炒作——可若细想,这或许恰恰暴露了我们对明星商业逻辑的误读:在流量为王的时代,争议本身已成为一种隐形的“资产”,而非单纯的道德议题。

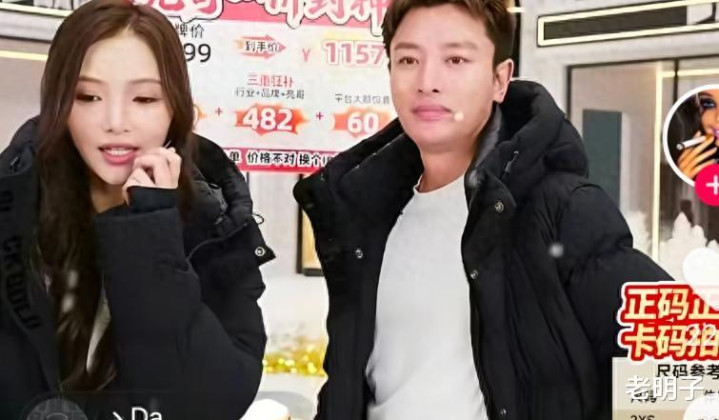

回溯事件,这名主播并非临时安排,而是长期出现在贾乃亮的直播中。

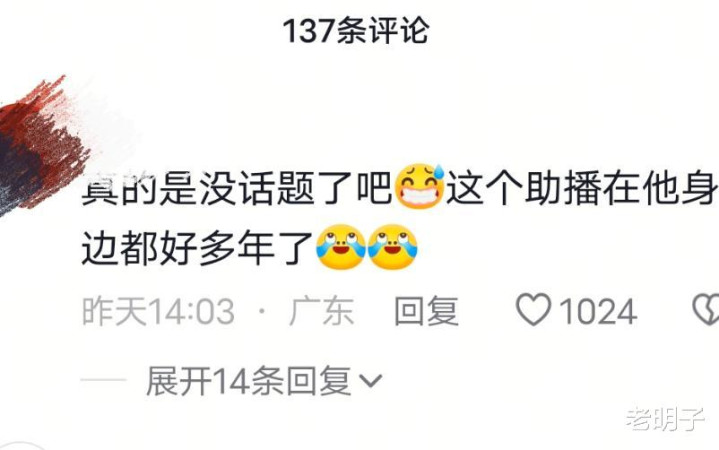

网友的“新招”之说显然站不住脚,但这并不妨碍话题持续发酵。

贾乃亮近年转型直播的成绩堪称惊人:单日品牌专场销售额破1.12亿元,每场佣金高达商品售价的10%至30%。

然而高光之下,阴影随之浮现——虚假宣传争议、为校园贷创始人站台、被曝冷暴力言论获女儿点赞、亲子节目中漠视女儿病情等旧事被逐一扒出,公众对其“好爸爸”人设的质疑声浪渐起。

耐人寻味的是,尽管口碑受损,他的带货数据依然坚挺。

究其根源,直播行业已重塑明星的生存法则。

相较于耗时数月的影视拍摄(如于和伟拍摄《沉默的荣耀》需157天,片酬1200万),明星带货数小时便能赚取同等收益。

更不必说如今观众注意力向短视频倾斜,电视剧反复重播的窘境,迫使越来越多明星转战直播间——从汪峰、昆凌到董璇、向太,皆循此道。

而被舆论反复提及的李小璐,虽淡出荧幕,却在自媒体平台以舞者身份活跃,住豪宅、读贵族学校的生活远非网友臆测的“凄惨”。

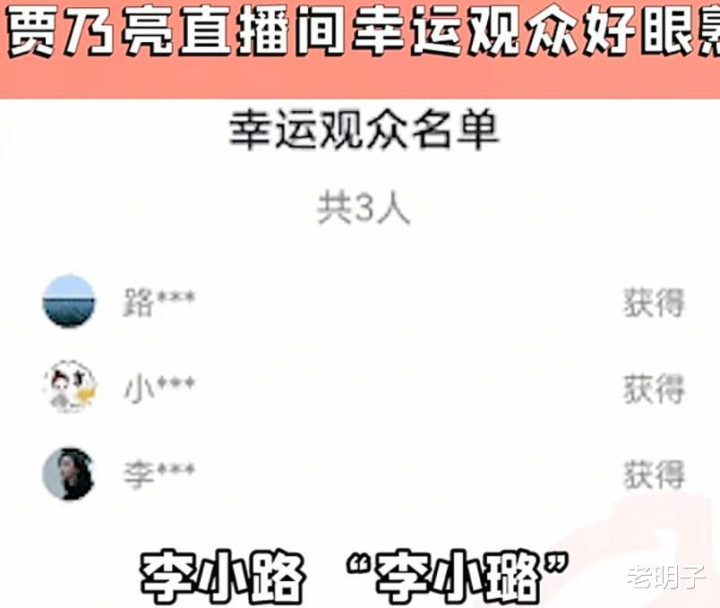

这场“撞脸风波”中,连抽奖观众姓氏巧合拼出“李小璐”的细节都被放大解读,实则折射出公众对名人私生活的过度窥探。

当我们热衷于评判他人婚姻与事业时,不妨回归理性:商品若劣,不买便是;他人生活,祝福足矣。

明星带货的浪潮不会退去,因为人性向来追逐效率与利益——而这背后,恰是时代的选择。